Comment voir les aurores boréales [Part. 3]

Prédire les aurores boréales, lire les graphiques, comprendre les indicateurs

Aurores boréales, Norvège 2022

Spoiler alerte : Les deux premiers articles donnant les bases, cette partie devient un peu plus technique et nous permettra d’aborder certains sujets de manière extensive.

Prédire les aurores est impossible, ou presque

Avant toute chose, il faut comprendre que prédire les aurores boréales est un exercice extrêmement périlleux. Je ne l’écrirai jamais assez, mais il est impossible de dire avec exactitude si les aurores seront visibles et encore moins à quelle heure. Les mécanismes engendrant les aurores boréales étant aléatoires, il est également impossible de les prédire avec exactitude à long terme.

De nombreuses personnes s’intéressent maintenant aux aurores boréales en France (je ferai d’ailleurs un article spécifiquement sur le sujet). Si vous me lisez ici, sachez qu’on ne peut pas savoir si des lumières du nord seront de nouveau visibles, comme ça a été le cas dans la nuit du 10 au 11 mai. On peut imaginer que l’activité va s’amplifier en suivant le cycle, mais rien ne garanti des éruptions suffisamment importantes et correctement dirigées pour les voir chez nous. Par ailleurs, bienvenue dans la communauté !

Maintenant que c’est dit, je ne vais pas vous laisser complètement désarmés face au sujet. Il existe malgré tout des indicateurs sur lesquels on peut se reposer pour estimer les chances de voir des aurores boréales, et suivre l’activité tout au long de la soirée. Et parfois, on peut quand même être presque sûrs qu’il se passera quelque chose !

Les meilleurs applications ou sites internet pour suivre l’activité solaire

Nous avons vu dans les articles précédents que les aurores étaient créées par des particules provenant du soleil et qui entraient dans les zones les plus faibles du champ magnétique pour exciter les gaz atmosphériques.

Pour suivre l’activité du soleil et des aurores boréales, plusieurs moyens sont possibles. Vous pouvez vous baser sur l’actualité ou être dans des groupes facebook dédiés, ou alors installer une de ces précieuses applications gratuites. (Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir un mail quand les aurores seront visibles en France !)

Ayant toutes les applications possibles et imaginables concernant les aurores boréales sur mon téléphone, je vais vous épargner le test long et fastidieux de chacune d’entre elles, pour vous en présenter deux :

SpaceWeatherLive , la bible du chasseur d’aurores

SpaceweatherLive est une application gratuite disponible sur IOS et Android. Elle est liée au site du même nom, disponible sur votre navigateur. Cette plateforme est, de loin, la plus complète mais elle est également un peu complexe. On peut y lire les prévisions à 28 jours, 3 jours et les conditions en direct (Bz, Bt, Densité, Vitesse, Puissance hémisphérique, magnétomètres…).

Hello Aurora, ma préférée pour débuter

Hello aurora est une seconde application gratuite disponible sur IOS et Android. Elle est, pour moi, la plus simple à utiliser pour les novices, ou les gens qui ne souhaitent pas se prendre la tête. C’est beau, c’est bien fait, il y a juste ce qu’il faut où il faut; une carte, les conditions actuelles avec des codes couleurs (plus c’est rouge, mieux c’est), les prévisions à court et long terme... Le petit plus qu’offre Hello Aurora, c’est que c’est une application collaborative. Vous recevrez des notifications quand quelqu’un observe une aurore boréale, et vous verrez la localisation.

Aurores boréales, Norvège 22

Ce qu’il ne faut pas faire

Avant de voir ce qu’il faut faire pour observer les aurores, attardons-nous un peu sur ce qu’il ne faut pas faire quand on lit les graphiques.

Penser que les aurores sont hyper prévisibles

C’est faux, les aurores boréales sont capricieuses, et la réaction du champ magnétique tout autant. C’est particulièrement vrai à basse latitude. On ne pourra jamais être sûr à 100% que les aurores seront visibles, mais je vais vous apprendre comment mettre toutes les chances de votre côté.

Croire les applications sur parole

Je parle ici surtout des pourcentages que l’on voit régulièrement sur les groupes. Ne croyez pas ces chiffres, c’est une estimation un peu mal taillée qui ne signifie pas grand chose. Sortez, et vous verrez ce qu’il en est vraiment. Nous sommes nombreux à avoir vu les aurores malgré seulement 10% de chances ‘annoncées’.

Il en est de même pour les heures. Elles sont une estimation, mais elles sont fausses de manière quasiment systématique. Pour reprendre le cas de la nuit du 10 au 11 mai. La vague de particules est arrivée quasiment 7 heures avant l’heure prévue par les instituts spécialisés. Servez-vous de ça comme d’une tendance, comme d’un indicateur de plus, mais n’imaginez pas que les aurores exploseront à une heure définie et qu’on le saura à l’avance.

Se fier uniquement aux cartes

Les cartes visibles sur les applications sont des modélisations de l’activité auroral. Sachant que les aurores se créent à plus de 140km au-dessus du plancher des vaches, elles sont bien souvent visibles beaucoup plus loin que le halo vert qui est dessiné. Les cartes constituent un indicateur, qui a le mérite d’être très visuel, mais il ne peut pas être le seul considéré.

Aurores boréales au Mont Saint-Michel, corona rouge, 11 mai 24

Comprendre l’activité solaire

Maintenant que nous avons écarté les mauvaises pratiques, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse ici : comprendre les graphiques et l’activité solaire.

Sur le soleil, deux éléments vont nous intéresser particulièrement ; les trous coronaux et les régions de tâches solaires.

Les trous coronaux :

Les trous coronaux sont des surfaces sombres, plus froides, à la surface du soleil. A ces endroits, le champ magnétique est dit ‘ouvert’, provoquant ainsi des vents continus de particules (on les appelle CH HSS, Coronal Hole High Speed Stream)

Les trous coronaux sont périodiques. On les retrouve plus souvent lors des périodes de minimum du cycle solaire. Ils peuvent persister pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et grossir petit à petit. Il peuvent également apparaître et se refermer en quelques jours.

Pour que ces zones aient un effet sur la Terre, il faut que le trou coronal soit situé légèrement sous l’équateur solaire, au centre du disque visible. Lorsqu’il passe dans cette zone et selon sa taille, des vents solaires renforcés seront envoyés vers la Terre et des aurores boréales se créeront dans les hautes latitudes environ 3 jours après, et parfois pendant plusieurs jours.

Les trous coronaux produisent de belles aurores, mais rarement des tempêtes allant au dessus de KP 5 (ou G1). ILs pourront générer des conditions locales de K6 ou 7 cependant. Lorsqu’ils sont bien placés, les trous coronaux produisent des aurores de manière quasiment systématique dans les hautes latitudes, et sont ainsi des éléments à garder à l’oeil.

Soleil et trous coronaux

Les tâches solaires :

Les tâches solaires se regroupent par régions et sont nommées par NOAA. C’est le nombre de ces tâches qui est suivi de près pour définir l’évolution des cycles solaires. Lors du minimum solaire, on n’observe que quelques régions de tâches solaires sur l’année. Par exemple, en 2019, il se passait parfois un mois ou deux sans tâche solaire visible. Lors du maximum solaire en revanche, de nombreuses tâches solaires sont identifiables. En avril 2024, on recensait 136 tâches solaires simultanément présentes sur le disque.

Comparaison des tâches solaires entre le minimum et le maximum d’activité solaire

Les tâches solaires sont polarisées, et forment des ensembles plus ou moins complexes. Plus la région est complexe en terme de polarité, et étendue, plus les chances de fortes éruptions sont importantes. Les régions sont ainsi classées en fonction de leur structure, le détail est disponible ici. Globalement, la classification idéale est β-γ-δ, signifiant une structure très complexe et généralement étendue.

Contrairement aux trous coronaux qui génèrent des vents solaires renforcés en continu, les régions de tâches solaires génèrent des éruptions ponctuelles. Elles peuvent être plus ou moins fortes et sont classées selon trois lettres : C, M, X (les éruptions de classe X étant les plus fortes et les moins courantes).

Les éruptions peuvent être suivies de ce qu’on appelle des éjections de masses coronales (ou CME). Une boucle de plasma se crée à la surface du soleil et se détache. Les CME ont une direction et une puissance. La NOAA les calcule en fonction des observations du soleil. Etant donné que tout est en mouvement et que notre planète est un astre minuscule comparé au Soleil, ces prévisions sont extrêmement complexes et ça explique les nombreux loupés. Parfois, une CME est censée toucher la terre, mais finit par ne jamais rencontrer notre champ magnétique. Au contraire, dans certains cas, aucune activité n’est prévue, et les bords de la masse coronale finissent par toucher la Terre.

Les CME en direction de la Terre sont la cause des plus belles aurores boréales observées. Lors de la (maintenant célèbre) nuit du 10 au 11 mai, par exemple, plusieurs éruptions de classe X ont été suivies de six éjections de masse coronale dirigées vers la Terre, depuis la région de tâches solaire AR 3664. Cet évènement a provoqué des aurores boréales et australes inédites, visibles jusqu’à nos latitudes.

Il faut entre 2 et 3 jours pour qu’une CME arrive sur Terre, en fonction de sa vélocité.

Ejection de masse coronale

Vous pouvez retrouver toutes les observations du soleil, les régions de tâches solaire, leur classification, les éruptions, les trous coronaux etc. sur le site ou l’application de SpaceWeatherLive.

Lire les graphiques et comprendre l’activité aurorale

Une fois l’activité solaire observée, des prévisions à trois jours sont faites par la NOAA et consignées dans les rapports visibles sur SpaceWeatherLive. C’est sur ces prévisions que se basent généralement les applications.

Nous allons maintenant imaginer qu’une grosse nuit se prépare, et que vous souhaitez tenter d’observer les aurores boréales. Vous avez installé votre application préférée, et maintenant.. vous vous demandez comment comprendre toutes les données qui défilent sous vos yeux.

Le nuage de particules qui arrive sur Terre est analysé par un satellite situé sur un des points de Lagrange. Il est toujours entre le Soleil et la Terre, et retransmet les données collectées environ 40 minutes avant qu’elles ne nous parviennent.

Pour faciliter la compréhension, imaginons que l’éruption solaire est, en fait, un sac de billes en acier.

Les applications et les sites spécialisés présenteront les données suivantes :

Le KP observé

L’indice KP est l’indice de perturbation du champ magnétique planétaire. On a déjà vu cet indice dans les autres articles. Plus cet indice est élevé, plus fortes seront les chances de voir les aurores boréales. Attention, cet indice est global et est une moyenne. Il varie assez largement de manière locale où il est enregistré par les magnétomètres en nT. Il n’est pas assez précis pour suivre finement l’activité des aurores.

Dans les hautes latitudes, même lorsque l’indice KP est de 2 ou 3, les aurores peuvent être visibles et belles, il faut donc relativiser son importance.

Tableau de l’indice KP et la latitude géomagnétique d’observation des aurores boréales.

La vitesse du vent solaire

Si nous reprenons la comparaison du sac de billes en acier, la vitesse exprime l’allure à laquelle ces billes frappent le champ magnétique terrestre. Plus la vitesse est élevée, plus les chances que le champ magnétique soit perturbé et que des aurores boréales se créent seront fortes.

En général, la vitesse oscille autour de 380 à 400km/s. Au delà de 700km/s on considèrera que la vitesse est élevée. Dans de rares cas, la vitesse pourra dépasser 900km/s et sera jugée comme très élevée.

Généralement, la vitesse augmente très rapidement lorsqu’une CME arrive sur Terre. Le 10 mai par exemple, cette vitesse est passée d’environ 400km/s à environ 700km/s, pour augmenter le lendemain jusqu’à plus de 900km/s.

Evolution de la vitesse des particules observées, 10 et. 11 mai 2024

La densité de particules

La densité mesure le nombre de particules au cm³. On comprend assez bien que plus notre sac de billes en acier sera rempli et dense, plus son effet sur le champ magnétique terrestre sera fort.

Dans des conditions normales, la densité sera inférieure à 5p/cm³. Lorsqu’elle dépasse 20p/cm³, les conditions seront souvent très favorables à l’observation des aurores boréales. Au delà de 60p/cm³, la densité est jugée comme très élevée.

Evolution de la densité des particules observées, 10 et. 11 mai 2024

Le champ magnétique interplanétaire

Le soleil agit comme un aimant. Lors des périodes de minimum solaire, son champ magnétique est constitué comme celui de la Terre avec des lignes fermées au niveau de l’équateur, et ouvertes au niveau des pôles. La matière transite donc selon ces trajectoires. Lors du maximum solaire, les tâches solaires polarisées créent des perturbations dans ce champ magnétique relativement linéaire, créant des lignes complexes à la puissance largement supérieur au champ magnétique ordinaire du soleil.

Nous n’allons pas ici détailler toute la complexité de ce système, mais il est important de comprendre que le champ magnétique du soleil se développe grâce aux particules qu’il émet, jusqu’à se connecter au champ magnétique Terrestre, créant un champ magnétique interplanétaire.

Champ magnétique solaire et influence du cycle

Force du champ magnétique interplanétaire (Bt)

La force du champ magnétique interplanétaire, ou Bt, regroupe l’ensemble des différentes composantes Bz, Bx, By (imaginez des vecteurs dans les trois axes). Plus le champ magnétique interplanétaire est fort, plus cette valeur sera élevée. C’est donc ce qu’on recherche pour que les aurores soient belles et bien visibles.

Direction de la composante Bz

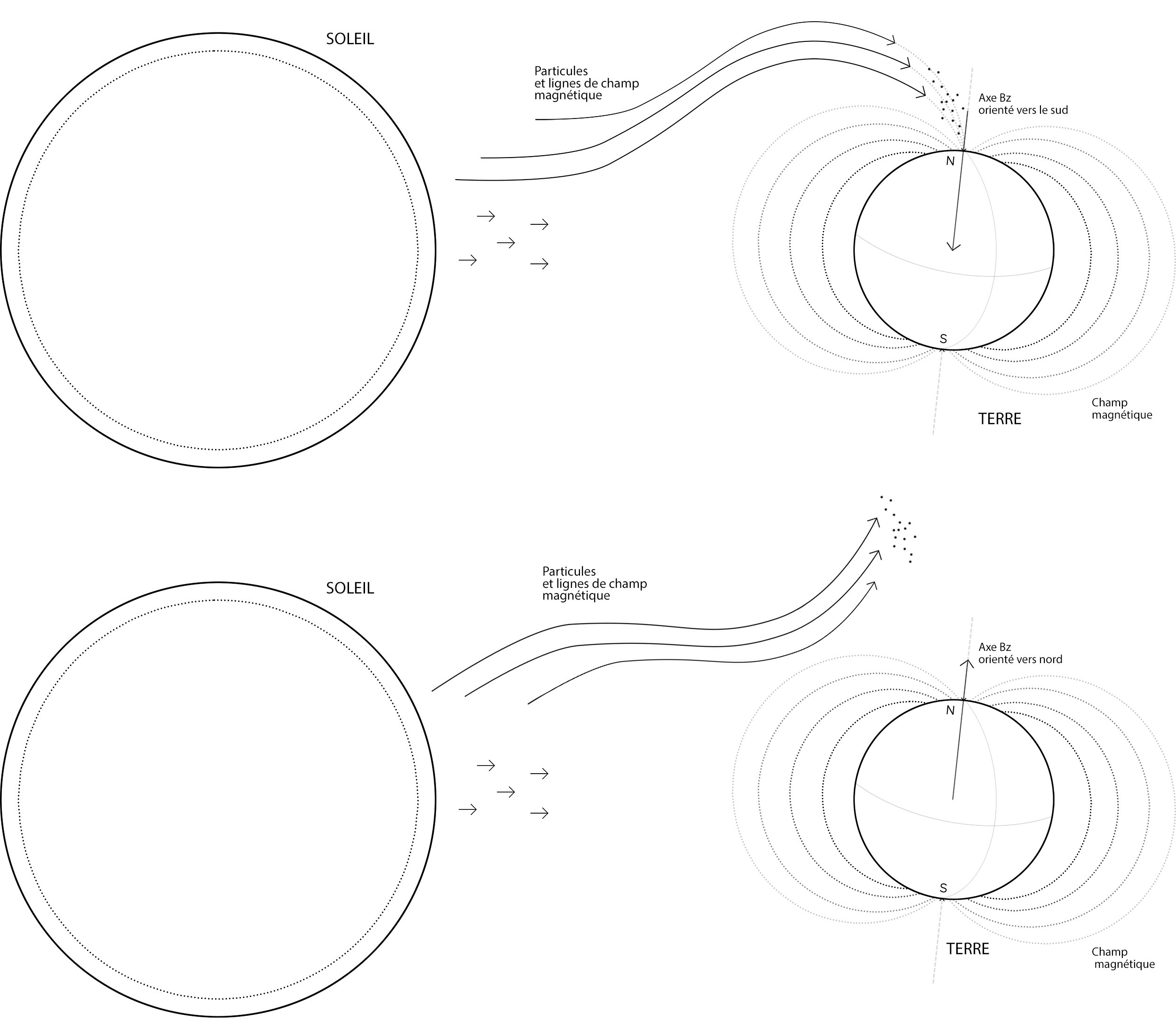

C’est probablement l’élément le plus important lorsque l’on regarde les données. C’est celui qui aura le plus d’influence sur l’apparition des aurores boréales. Pour faire simple, imaginez que la terre est un aimant. Si cet aimant est orienté vers le nord (Bz positif), alors il repoussera les billes en acier. Cependant, si cet aimant est orienté vers le sud (Bz négatif), les champs magnétiques solaires et terrestre se connecteront, et les particules auront un chemin tout tracé pour inonder notre atmosphère, vers laquelle elles seront attirées.

Pour que de belles aurores boréales se créent, le Bz doit impérativement être négatif. Plus il est négatif pendant longtemps, plus les chances d’observer le phénomène seront importantes. Un Bz très négatif pendant plusieurs heures, sans changement de direction, sera à coup sûr la garantie de belles aurores boréales.

Effets de la composante Bz sur le champ magnétique et les particules

Lors de la nuit du 10 au 11 mai, la composante Bz a atteint des niveaux record, jusqu’à -50nt. Elle a été très négative pendant plusieurs heures, engendrant des conditions historiques. Même si elle s’est inversée pendant un court laps de temps, cela n’a pas eu d’impact significatif sur l’activité aurorale.

Généralement, un Bz de -5 ou -6nT pendant un temps long permet de voir de belles aurores dans les hautes latitudes.

Direction de la composante Bz, nuit du 10 au 11 mai 24

La puissance hémisphérique

La puissance hémisphérique est le calcul du dépôt total d’énergie dans notre atmosphère. Plus cette puissance est importante, plus les aurores seront fortes. Elle est la résultante des différents indices vus au-dessus. La puissance hémisphérique peut être utilisée pour observer la tendance de la soirée. Si cette dernière augmente rapidement, c’est généralement que la Terre subit l’impact d’une vague de particules. Lorsque la puissance hémisphérique diminue, c’est généralement le signe que l’activité ralenti, parfois jusqu’à la disparition complète du phénomène, si un ressaut n’apparaît pas dans les données.

Aurores Norvège, Norvège 2022

Résumé

Pour résumer, les aurores sont un phénomène complexe et très difficile à prédire.

L’activité solaire créant les aurores boréales est liée à deux éléments sur le soleil :

Les trous coronaux, présents surtout lors du minimum solaire et qui émettent un flux continu de particules. Elles créent de belles aurores boréales dans les hautes latitudes.

Les régions de tâches solaires, théâtres d’éruptions ponctuelles plus ou moins fortes. Elles sont plus nombreuses lors du maximum solaire et créent de plus fortes aurores boréales.

Les applications principales que j’utilise (c’est un choix personnel) sont :`

SpaceWeatherLive, qui est le plus complet et le plus précis, mais aussi plus complexe

Hello Aurora, qui est plus facile à prendre en main, et est collaboratif

Les données principales à utiliser :

L’indice KP. C’est l’indice de perturbation du champ magnétique terrestre. Il vaut mieux s’y fier pour les prévisions à moyen terme, mais il manque de précision.

Le Bz. Plus il est négatif pendant longtemps, mieux c’est.

Et voilà, c’est tout pour cet article ! C’est dense, mais j’espère malgré tout que vous l’aurez apprécié ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser en commentaire..